Finlay nació en Cuba, y Cuba se siente orgullosa de ser la patria de un hombre como él, que es también orgullo del mundo. Porque Finlay fue un médico bueno y sabio; uno de esos admirables hombres que viven en el constante afán de hacer algún bien a los demás; uno de esos hombres para los que no hay mayor riqueza que la satisfacción de trabajar para hacer o descubrir algo que sea bueno para la humanidad.

Así era el sencillo y sabio médico cubano. De padre inglés y de madre francesa nació Carlos Juan Finlay. Médico también el padre, vino a América movido por el deseo de ayudar a la grande aventura que alentaba Bolívar para libertar a los pueblos americanos. De Inglaterra salió para unirse a la empresa de los libertadores, y el naufragio del barco lo llevó a la isla de Trinidad, desde donde pasó luego a Cuba. Aquí fijó su residencia.

En Cuba, en la ciudad de Camagüey, nació Carlos J. Finlay, y al poco tiempo, temiendo las enfermedades y epidemias muy frecuentes entonces en las ciudades, se trasladó la familia a un pueblecito campesino próximo a La Habana. Allí, en pleno campo, pasó sus primeros años el pequeño Carlos.

Cuando el pequeño tiene doce años, los padres deciden que vaya a estudiar a colegios de Europa, y Carlos va a Inglaterra con su hermano Eduardo, algo mayor que él, y estudia en Francia y en Alemania. Regresa el joven Finlay de Europa y va a estudiar medicina a una universidad dé los Estados Unidos.

De 22 años vuelve a Cuba, graduado de médico. En aquel tiempo Pasteur era profesor en París. -y Carlos J. Finlay ha sido buen estudiante; se ha ganado el cariño de sus profesores, y alguno de ellos que conoce bien el valor del joven, lo anima para que se quede a trabajar en los Estados Unidos. Pero Carlos desea regresar a La Habana, donde ahora vive su familia, para trabajar en Cuba, azotada de terribles enfermedades y necesitada de médicos.

Por el año 1885 ya está Finlay en La Habana, ayudando en el trabajo a sus padres. El estado sanitario de la Isla es malo. Hay enfermedades que se llevan muchas vidas y, entre ellas, el terrible vómito negro, la fiebre amarilla, que en algunas épocas es un cruel azote de muerte contra el que nada pueden médicos ni medicinas.

El nuevo médico se entrega al trabajo de su profesión, año tras año, en La Habana, donde se va reconociendo su competencia y su generosidad. Alguna epidemia de cólera lo ocupa en la cura de los enfermos y en la observación y el estudio de lo que pudiera provocarla, y es el primero que da la voz de alarma por algunas zanjas de aguas contaminadas, y aconseja que no se emplee el agua o que se hierva y se filtre.

Ya el doctor Finlay es conocido por su cultura, por su bondad y por su competencia como médico. Ingresa en la Academia de Ciencias Médicas de La Habana, donde presenta y lee trabajos sobre sus observaciones y estudios de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, extendida por muchas regiones del mundo, se presenta de cuando en cuando en La Habana y en otros lugares de Cuba, y nadie sabe cómo se extiende y se transmite de unos a otros, ni cómo se cura. Médicos cubanos y médicos de otros países se sienten confusos de no poder descubrir el misterio de la enfermedad.

¿Cómo se transmite la fiebre amarilla?

El doctor Finlay sigue visitando los enfermos del terrible mal. Piensa siempre en él, en la manera como se presenta y se transmite; observa, compara, reflexiona…

Conoce muy bien los descubrimientos que ha hecho Pasteur en Francia, demostrando que hay enfermedades que se producen por gérmenes, por seres microscópicos que se introducen en la sangre e infectan el organismo. Conoce bien todo eso y lo relaciona con sus observaciones y con los resultados de unas pruebas que ha hecho.

Una idea que a todos les puede parecer un poco rara, comienza a hacerse clara para él y ocupa constantemente su atención: la fiebre amarilla no se transmite ni por el aire, ni por la ropa de los enfermos, ni por la suciedad; en los barrios más limpios hay tantos casos, y aún más, de enfermedad que en los barrios más pobres y sucios. Tiene que haber alguien que traspasa el mal de los enfermos a los sanos, y ese alguien, ese agente transmisor y culpable se esconde, se disfraza, o actúa de manera que nadie se da cuenta y nadie puede descubrirlo.

Pero Finlay le va siguiendo la pista; ha sospechado de él, y ya no deja de observarlo, y no lo pierde de vista y lo persigue hasta darle caza. Finlay relacionó algunas cosas que a nadie le habían llamado la atención: los casos de fiebre amarilla aumentaban cuando aumentaba la invasión de una clase especial de mosquitos que él había visto y observado; además, esos mosquitos no viven en los pueblos situados en lugares altos, no llegan a volar hasta allí, y en esas regiones altas donde no llegan los mosquitos no hay fiebre amarilla.

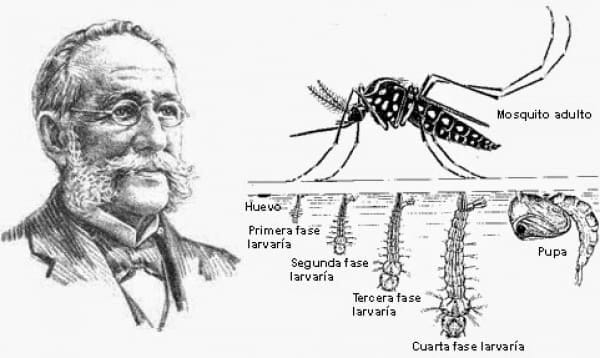

La idea de que fuese el mosquito el que transmitía la terrible enfermedad le fue pareciendo cada día más cierta. No dudó más; se dedicó a observar y estudiar la vida de aquel mosquito con manchas grises en el cuerpo, al que llamó culex mosquito; se dedicó a experimentar meses y meses; sorprendió en los mosquiteros de las casas los mosquitos que habían picado a un enfermo de fiebre amarilla y los llevó luego a picar a personas sanas. Estas personas que habían sido picadas una sola vez, contraían una fiebre amarilla débil.

Al doctor Finlay le pareció evidente que, al clavar el mosquito su fina trompa en la piel para chupar la sangre del enfermo, sacaba en sus lancetas partículas de esa sangre con el germen de la enfermedad, que luego pasaba a la sangre del individuo a quien picara. No le cabía duda. Las pruebas que había hecho lo indicaban muy claro. Podía preverse, como consecuencia, que si una persona era picada no por uno, sino por varios mosquitos infectados, contraería la fiebre amarilla en su grado más grave. Y también era natural pensar que, si se hacía una campaña a fondo para acabar con los mosquitos culex, la fiebre amarilla desaparecería no sólo de La Habana y otras ciudades de Cuba, sino de todos los lugares de la tierra donde se siguiera ese consejo.

¡Pero eso es una tontería!

Todo esto que pensaba y había descubierto, lo dijo el doctor Finlay en congresos médicos de los Estados Unidos y en la Academia de Ciencias Médicas de La Habana, pero los médicos que lo oyeron en uno y otro sitio no le hicieron caso. Oían con una sonrisa Burlona aquellas ideas, y olvidaban luego las «rarezas» del médico cubano.

Pero Finlay no era un hombre vulgar que concibe ideas y emprende trabajos a los que no dedica su vida. Él creía firmemente que sus investigaciones podrían servir para salvar a la humanidad de crueles epidemias, y no se iba a desanimar porque no lo comprendieran los demás y hasta lo miraban con burla. Él sabía muy bien la importancia de su trabajo y tenía que llevarlo adelante.

Aunque su atención se repartía también en investigaciones de otras enfermedades, no dejaría ya en adelante de hablar y de exponer en congresos y reuniones de médicos su teoría de la transmisión de la fiebre amarilla por el culex mosquito. Día vendría en que se tendría que admitir su verdad.

En distintas épocas llegan a Cuba una, dos, tres comisiones de médicos norteamericanos para estudiar las causas y la propagación de la fiebre amarilla. Los Estados Unidos van a desarrollar sus planes de penetración interesada en los demás países de América, y enfermedades como la fiebre amarilla son graves obstáculos que necesitan eliminar. Las comisiones de médicos norteamericanos trabajan, observan, estudian; pero no consiguen descubrir nada. El doctor Finlay se presenta a esas comisiones y les habla de su teoría de la transmisión de la enfermedad por el mosquito. Y los doctores lo oyen hablar, pero no le hacen el menor caso.

En congresos médicos mundiales celebrados en Estados Unidos y en Europa, Finlay informa de sus observaciones y descubrimientos, pero nadie atiende a lo que explica ese hombre al cual ya le llaman con tono de burla «el hombre de los mosquitos».

Y el doctor Finlay tenía razón

Terminada la guerra de la independencia de Cuba, en la que Finlay sirvió como médico del ejército libertador, Estados Unidos envió a la Isla una cuarta comisión de médicos notables, con el encargo de estudiar la fiebre amarilla y proponer los medios de acabar con la epidemia. Circunstancias hábilmente preparadas de aquella guerra determinaron que nuestro país fuera presa fácil para los Estados Unidos. Volcados aquí los intereses y las ambiciones imperialistas del poderoso país, era preciso para sus planes eliminar inconvenientes tan graves como la horrible enfermedad. También era grave inconveniente para otras empresas de la misma índole.

Diez años había empleado una compañía francesa en los trabajos para abrir el canal de Panamá, y tuvo que desistir y abandonarlos, sin poder vencer graves dificultades; entre ellas, la fiebre amarilla, que acababa con obreros y técnicos. Los Estados Unidos lo compraron todo y se dispusieron a llevar a cabo la em- presa. Para ello tenían que acabar con la mortífera peste.

La cuarta comisión de médicos norteamericanos que vino a Cuba terminada la guerra, organizó las secciones sanitarias en todo el país; ordenó medidas para la prevención de enfermedades, sobre todo de la fiebre amarilla; llevó a cabo una gran tarea de limpieza y de higiene en La Habana; gastó buenas sumas en todos esos trabajos; organizó la atención de los médicos; aisló a los enfermos; extremó todos los cuidados…; pero la epidemia no cesaba, sino que más bien iba en aumento. La comisión de médicos norteamericanos se sentía desorientada; había fracasado todo lo que había hecho, y, no sabiendo ya qué otra cosa intentar, acordó, como un recurso más, aunque sin fe en él, oír aquella rara teoría de que tanto hablaba el humilde doctor Finlay.

Diecinueve años hacía que aquel médico cubano había descubierto una verdad capaz de salvar muchas vidas, y era ahora, al cabo de tanto tiempo, cuando se presentaba en su casa una comisión de médicos notables a solicitar de él explicaciones y consejos.

El doctor Finlay informa, explica, entrega todos los datos que tiene sobre sus experimentos; entrega huevos que tiene guardados del culex mosquito… Se siente feliz. ¡Al fin va a ser comprobado su descubrimiento! ¡Al fin se podrá vencer la fiebre amarilla!

Comenzaron los trabajos sin grandes esperanzas, pues aún era mucha la resistencia a tomar en serio las ideas del médico cubano; la curiosidad se mantenía más bien por ver fracasar la teoría y continuar la burla. Sin embargo, uno de los médicos de la comisión norteamericana, el doctor Lazear, se hizo cargo de las investigaciones con verdadero interés y espíritu científico. El doctor Lazear seleccionó a los que se prestaron voluntarios al experimento, y comenzaron las inoculaciones por picaduras de mosquitos.

Los resultados confirmaban la teoría de Finlay. Uno de los médicos norteamericanos, el doctor Carroll, se resistía a aceptarla, y para mostrar que para él aquello no tenía fundamento, se dejó picar por un mosquito. A los tres días el doctor Carroll se sintió enfermo: una fiebre amarilla no grave, de la que tardó más de un mes en restablecerse.

Héroes de la ciencia

El doctor Lazear estaba ya seguro de que la transmisión del mal por el mosquito era cierta; pero quiso aún hacer una prueba en la que fuese él mismo el que se expusiera al peligro. El doctor Lazear se dejó picar por uno de los mosquitos que guardaba en un tubo para los experimentos, y a los cuatro días se sintió atacado de fiebre; uno de los casos más violentos de fiebre amarilla. A los siete días falleció el doctor Lazear.

Fue uno de los hombres heroicos que exponen y dan su vida para que después se puedan salvar muchas otras. Fue un héroe de la ciencia, lo mismo que la joven enfermera norteamericana, que también se prestó voluntaria a ser inoculada por un mosquito y ofreció también su vida.

Las ideas de Finlay habían sido comprobadas; el nombre del médico cubano trascendió las fronteras, y en todos los países se le reconoció como el de los sabios descubridores de grandes bienes para la humanidad en todos los países, menos en los Estados Unidos. El doctor Reed, presidente de aquella comisión de médicos que pudo comprobar la teoría de Finlay, ocultó el nombre del descubridor y atribuyó el éxito a la comisión que él dirigió.

Luego, todo ha sido resistencia a reconocer la gloria del sabio cubano. Sin embargo, los verdaderos hombres de ciencia se han interesado siempre por los trabajos del doctor Finlay, y en los congresos científicos y en la historia de la medicina el nombre de Finlay es el del vencedor de la fiebre amarilla.

Las autoridades norteamericanas, en el período en que se hicieron cargo del gobierno de Cuba, pusieron en práctica los consejos de Finlay: ¡Guerra a muerte al mosquito! ¡Destruir las larvas de los insectos en los pantanos y dondequiera que haya aguas estancadas! Y la obra de saneamiento se puso en práctica: se roció petróleo en abundancia en los charcos, en los sumideros, en cualquier lugar húmedo, ¡criadero de mosquitos!

El mismo año 1901, en que comenzó la campaña, no hubo en La Habana más que 18 casos de fiebre amarilla, de centenares que solía haber en años anteriores, y en los años sucesivos la rebelde enfermedad desapareció.

Las consecuencias de este hermoso triunfo se extendieron rápidamente. Los norteamericanos emplearon en Panamá los mismos medios que habían empleado en Cuba y, una vez acabada la fiebre amarilla, llevaron a cabo la obra de abrir el canal.

El doctor Finlay fue honrado en su patria en sesiones solemnes dedicadas a él, en la misma Academia en la que 31 años antes había expuesto sus descubrimientos sin ser escuchado. Él, al constituirse la República, fue designado jefe del Departamento de Sanidad y presidente de honor de la Junta Nacional de Sanidad. Nadie con más altos méritos que él.

Admirado y reverenciado por todos, en el descanso de su brava jornada de trabajo, tranquilo de su continua lucha por la verdad, anciano, rodeado de sus hijos y de sus nietos, acabó la hermosa vida del doctor Carlos J. Finlay, el año 1915. Y el día 3 de diciembre, en que nació, se celebra el Día de la Medicina Americana y el Día del Médico Cubano, en memoria de Finlay, uno de los hijos preclaros de América.

Texto de Herminio Almendros

Trackbacks/Pingbacks