Reseña sobre La Habana elegante tomada del libro «Memorias de una cubanita que nació con el siglo» de Renee Méndez Capote.

Cuando mi madre iba a La Habana, que era muy contadas veces en el mes, nos llevaba a merendar.

Mamá se cosía con Madame Laurent en la calle de O’Reilly. Allí, en un modesto probador pintado de blanco, con un gran espejo, dos sillas, una plataforma para redondear los dobladillos y un viejo alfiletero raído a fuerza de uso, me fue revelada la voluptuosidad infinita de los trapos, el placer de tocar las sedas, la belleza de los bordados, la armonía de los colores, la contemplación asombrada de cómo iba surgiendo un vestido de la prueba, la delicia de ser hembra para llegar yo también a disfrutar el tesoro de un vestido lindo.

AlIí aprendí los nombres de las telas, a distinguir el hilo del algodón, a apasionarme por los adornos, allí, frente a mi mamá tan linda y tan elegante, fui dándome cuenta de la importancia que en la vida de la mujer tiene la moda y se me fue despertando el gusto propio.

Mi hermano Eugenio no entró nunca en casa de la modista. EI esperaba fuera, en el pescante del coche, a que nosotras las mujeres salieramos del probador.

Entonces mamá nos llevaba al Moderno Cubano. Era una gran dulcería un poco oscura, silenciosa, con un patio central en el que se sorprendía a veces el pasar apresurado de un apetitoso delantal muy limpio, coronado por un gran gorro blanco.

Había un olor delicioso a vainilla, almíbar, chocolate. Allí no había nada de lujo, fuera de la mercancía exquisita que vendía la tienda. Las mesas eran muy sencillas, con mantelitos blancos y sillas de rejilla. Dos grandes ventiladores de aspas en el techo y una estantería de cristal que ocupaba todo el largo del único salón.

Pero detrás de aquellos cristales se exhibían las mejores marcas europeas de bombones, pralines, galleticas y bizcochos, caramelos, compotas, almendras garrapiñadas, marrons glaces, caviar, pate de foie gras.

Aquellos saquitos de bombones franceses, del más tierno terciopelo con letras doradas, aquellos cartuchos altos de cartulina brillante que se llamaban estuche y tenían en la tapa una liguita con una perla ensartada.

Aquellas grandes cajas de «fondants» de todos los colores, que semejaban pétalos de flores de seda y terciopelo y tenían adentro en la tapa un espejo biselado, y que duraban toda una vida, mucho tiempo después que se habían olvidado los bombones.

En las modestas mesitas del Moderno Cubano servían unos biscuits glaces que vale la pena tener ya sesenta años para haberlos comido. Era un helado cremoso, tan fino y tan exquisito que ni lo sospechan siquiera las modernas generaciones, resignadas al timo de los batidos y los «frozens». Había, además, toda clase de duIces finos y pastelería francesa.

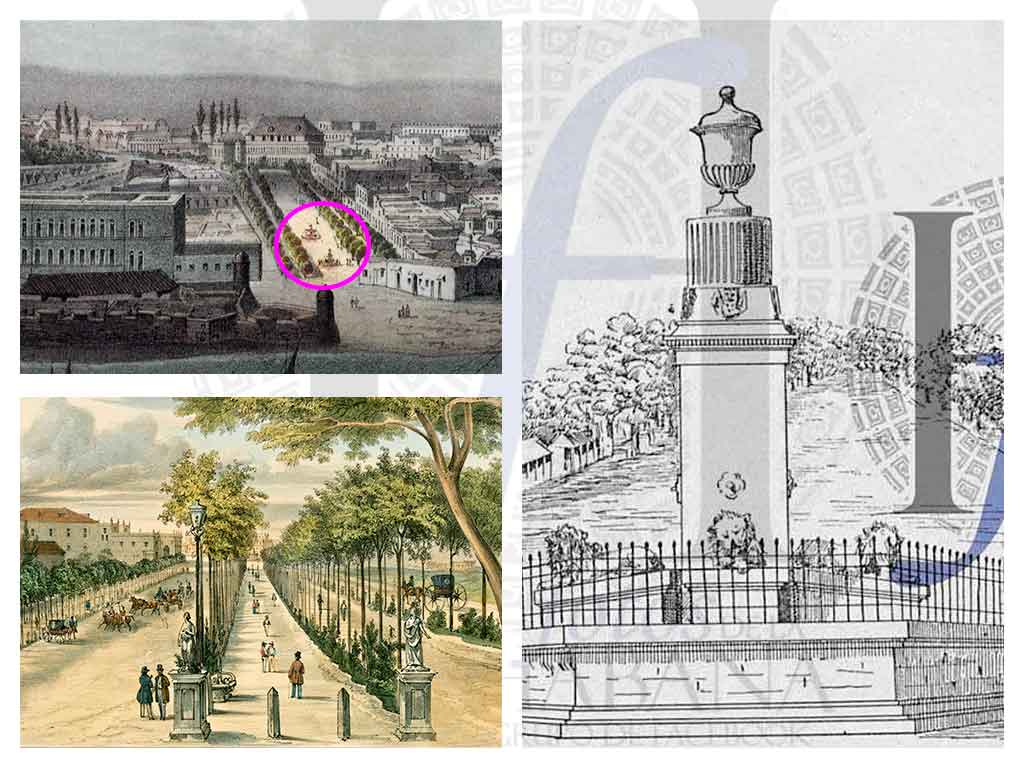

La Habana elegante

Era la época en que las tiendas de La Habana se cerraban después de las nueve de la noche, en que los dependientes del comercio, españoles sin excepcion, permanecían de guardia en sus comercios sentados a la puerta de las tiendas jugando al tute y a la brisca.

En que las señoras no se bajaban de los coches y se hacían traer después a la casa toda la tienda. En las raras ocasiones en que se bajaban, comprar era un placer reposado y lento, se escogía con calma, los paquetes se envolvían parsimoniosamente por los dueños, que atendían personalmente a sus clientes; los envolvían con muchas vueltas de cordel y luego les ponían un gancho con agarraderas de madera, que hacía muy fácil el llevarlos; los que se llevaban las clientas, que casi todo se enviaba a las casas esa misma noche, en un coche de alquiler, confiados a muchachones ambiciosos que acababan de llegar de la Península y que muy tarde volvían a dormir en un catre en la trastienda donde almorzaban y comían, y trabajaban dieciocho horas diarias.

Las calles comerciales de La Habana elegante eran Obispo y O’Reilly; Mercaderes, Oficios, Muralla, solamente para el comercio al por mayor.

Nadie hubiera soñado en comprar nada en Galiano, apenas en San Rafael, donde las únicas casas elegantes eran la joyería La Acacia, la muebleria Borbolla y el néctar soda El Decano, que estaba ya funcionando cuando mi padre vino a estudiar en el año 1878.

Los únicos comercios, fuera de las modistas, que yo recuerdo en esa época en manos de mujeres, eran la sombrerería de las hermanas Tapie y la paragüería y abaniquería Galathea, de Noelie y Carolina.

Nuestros largos viajes a La Habana terminaban muy tarde, cuando el brusco crepúsculo criollo dejaba paso a la dulce noche y las niñas empezábamos a adormecemos pegadas a la madre, Eugenio, incansable, siempre encaramado en el pescante al lado del cochero.

Una noche fuimos al Potro Andaluz, que estaba en la calle de la Muralla o en la de Teniente Rey, y que era para nosotros otro lugar de delicias, porque tenía un caballo de madera enjaezado y un mono vestido de palafrenero, además de monturas de todos los tipos, arreos, fustas, largas fustas que tenían su modo personal de restallar, badanas, raquetas, mantas, todo el arsenal de caballeriza que tanto nos gustaba.

Por supuesto que a mi madre no se Ie hubiera ocurrido nunca bajarse en una talabartería, eso hubiera sido como entrar en una bodega o comer en un restaurante. Caminar por las aceras, ni por pienso, ella le llamaba a eso «chapalear las calles», y una de las cosas que la desorientaban en Ia modema educación que nos daba mi padre eran aquellas interminables caminatas por el Vedado y por La Habana Vieja.

Comentarios Recientes