Domingo Sañudo, de ochenta y siete años de edad, de Santander, y Micaela Rebollo, de sesenta y siete años, de la Habana, habitaban desde hacía cincuenta años, la espaciosa casa marcada con el número 19, donde ocurrirían los crímenes de la calle Inquisidor.

Inmensamente ricos y desconfiados los ancianos guardaban su fortuna en el hogar, enterrada en paredes, bajo las lozas, estantes… Disímiles ardides y montones de dinero tejían la leyenda urbana entorno a la pareja que nunca abandonaba la casa, ni recibían visitas.

Su único contacto con el mundo era para cobrar las rentas de sus 62 propiedades inmuebles y las visitas diarias de su hija María Regla.

En La Habana de inicios de la década de 1880 la pobreza era alarmante, y la criminalidad elevada, por lo que los ancianos se volvieron el objetivo de ladrones y delincuentes de toda índole.

La casa recibió varias tentativas de robo, intentos rechazados una y otra vez por la pareja, que dormía por turnos para montar guardia y cuidar sus tesoros.

Cada intento rechazado hacía que la parte de la mansión por la que habían entrado los asaltantes recibiera refuerzos y terminara siendo inaccesible, por lo que andando el tiempo la leyenda popular hablaba de dos ancianos que custodiaban una fortaleza repleta de sacos de oro y riquezas inimaginables.

Era Don Domingo dueño de una inteligencia natural para los negocios, cuando tenía un inquilino que reiteradamente se demoraba en pagar, en vez de demandarlo, le facilitaba una suma de dinero y le pedía que se marchara. De esta manera se ahorraba los gastos de un proceso judicial y además adquiría fama de hombre justo.

Con el tiempo su palabra llegó a tener tanto peso como un contrato vinculante, y así fue estabilizando una base de inquilinos fieles para sus propiedades. La perseverancia y un ahorro desmedido le hicieron amasar una gran fortuna.

Ya para la época de los sucesos los esposos habían aprendido a sortear los intentos de asalto, su casa era inexpugnable, pero al salir seguía el anciano corriendo peligro.

Incluso una noche, mientras sacaba la basura, -pues para no gastar no tenían criados- fue abordado por dos malhechores que usando un cuchillo pretendían, tomándolo de rehén, burlar las defensas y entrar a la casa. Pero los abuelos tenían un sistema, y desde la ventana, vigilante, Doña Micaela lo cuidaba, al ver lo que sucedía comenzó a proferir gritos que hendían el silencio de la noche. Los atacantes asustados salieron huyendo.

En otra ocasión pudieron los delincuentes entrar en la casa saltando el muro trasero del patio, sigilosos avanzaban ya en el interior de la residencia cuando Don Domingo, de guardia en ese momento, hizo saltar las defensas: montones de cacharros atados por cordeles que al halarlos caían al suelo produciendo un estrépito.

El ruido debía despertar al cónyuge, en este caso Doña Micaela, quien debía correr a la ventana del cuarto y comenzar a dar gritos de auxilio que provocaran la asistencia del sereno de la zona y de su hija y yerno, que habitaban la casa contigua.

La frustración de los delincuentes, la ira que sin cesar la tenacidad de los viejos les producía, tanto tiempo enfrenada; las exasperaciones de tantas caídas, todas reunidas; los bochornos de su pujanza, vencida por la inferioridad hicieron que la acometida final fuera brutal, rabiosa, violenta, estallarían terribles, destrozándolo todo: vidas, arcas, cráneos….

El 9 de Octubre en horas del mediodía llega el momento fatal -todo parece indicar que detrás de todos los intentos anteriormente frustrados estaba una misma persona-, una cara conocida, tal vez un familiar -diría luego la policía- es el que llama, Don Domingo le abre la puerta de acceso y también la reja que separa el zaguán de la casa -y que era la última de las defensas- la esposa está en la cocina, evidentemente el atacante conoce la casa y las costumbres, pues era vital que Doña Micaela estuviese en otra parte para que al atacar a su esposo ella no pudiese gritar pidiendo auxilio.

Los ancianos nunca abrían en persona las puertas, desde lejos, mediante un cable que tenían amarrado al pórtico y a la reja del zaguán, tiraban y abrían indistintamente una u otra. Pero el atacante era alguien de confianza, Don Domingo abre los dos accesos, y confiado da la espalda y se dirige a paso lento a sentarse en el comedor.

Los atacantes -todo parece indicar que eran dos- una vez dentro buscan con la vista algo que emplear como arma homicida, y allí, cual regalo macabro, encima de una mesita estaba el hacha con la que Don Domingo salía en las noches a botar la basura.

El golpe no lo vio venir, desde atrás el segundo asaltante le hunde el hacha en el cráneo hasta el mismo borde. En la cocina Doña Micaela ha sentido un quejido, lo deja todo y corre presurosa a buscar a su esposo, al doblar una esquina se topa de frente con el conocido, lo cual le hace bajar las alertas -según la policía esto es concluyente por cuánto no habia signos defensivos en su cadáver- pero este no está solo, a su lado otro hombre sostiene el hacha de Domingo, Micaela a penas tiene tiempo de notarlo cuando el hacha se le incrusta en el cráneo también a ella.

Luego vino el paroxismo de la sangre, el desquite por tantos intentos frustrados, los asaltantes se cebaron y a golpes de hacha destrozaron a los esposos ya cadáveres.

El conocido-asaltante era un joven blanco, de baja estatura, sin barba… declaró luego el repartidor de periódicos, pues justo cuando se cometía el crimen llamó a la puerta para entregarle a los ancianos su número de la «Moda Elegante». Dicen los informes de la declaración que: el testigo recuerda perfectamente el rostro porque nunca le habían abierto la puerta, y por eso le extrañó que ese día alguien recibiera en persona la revista.

A la 1:30 los asesinos ya habían huido con un botín que se estimó luego en un millón de duros en billetes, la escena quedaba lista para que a media tarde María Regla, la hija que vivía en la casa de al lado, forzando una ventana lograra, con su criado, ver por qué sus padres no contestaban. Ella los encontró, en medio de un escenario dantesco, sus gritos hicieron acudir al esposo, a los vecinos, y a la policía que ordena forzar las puertas.

Se enreda sospechosamente la investigación de los crímenes de la calle Inquisidor

A la escena acuden las autoridades, preside el proceso el Juez Godoy, que ha ganado fama de hombre íntegro y capaz, pues dentro de lo posible su actuación sagaz ha logrado disminuir -algo- el índice de criminalidad de La Habana.

El juez toma dos decisiones: la primera, el decomiso mientras dure la investigación de todas las riquezas del lugar. Alegaba que era una medida fundamental para poder decidir, una vez encontrados los libros de cuentas, si el móvil había sido el robo; la segunda la detención inmediata de Juan Muñoz, yerno de los occisos.

Esta determinación se basaba por un lado en que en esos momentos en España se acababa de resolver un caso similar donde el hijo, para heredar, fraguó el asesinato de sus suegros; por otro lado en que solo un conocido pudo haber penetrado tan fácilmente en esa casa fortaleza.

El dinero decomisado fue transportado en varios viajes hacia el juzgado, de donde la mayoría fue a parar a las Arcas Reales, y no a la heredera, alegando que no se podía demostrar que la mayoría le perteneciera pues no se hayaron los libros de cuentas.

Nada que los policías, jueces, alcaldes, secretarios etc, querían su parte de la riqueza, pues los números del decomiso eran fabulosos, y eso que al parecer la mayoría quedó escondida en las paredes:

– El valor de las 62 propiedades se calculó en 500000 duros oro; con una renta de 8 o 9 mil duros mensuales.

– En una sábana, 20715 pesos en billetes del Banco Español de la Isla de Cuba.

– En varios talegos, 31503 pesos.- En uno de los escaparates, $ 6,576.

– Monedas agujereadas, $ 5,669.

– En un pequeño talego, en monedas de un real y de a medio real, $ 2,000.

– En dos cajas arcones, $ 141,344.

La heredera entabló querella judicial y logró le fuera restituida una pequeña parte de la fortuna, la cual según dicen le tomó ocho días a los contadores del juzgado reunirla.

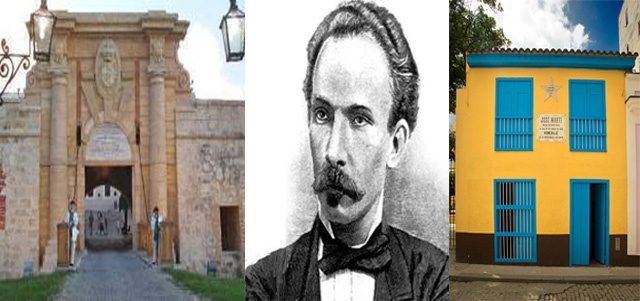

El acusado de los crímenes de la calle Inquisidor, el futuro abuelo de la poetisa Dulce María Loynaz, fue recluido por la policía, durante once horas, en una habitación en la misma casa del crimen. En la madrugada le sacaron esposado y fue conducido al Vivac de La Habana, contra él pesaban dos sospechas: era familiar de las víctimas, y -según las autoridades- amigo de varios timadores.

Causas estas vanas y fácilmente imputables a cualquiera, como en efecto pasó, también fue procesado un amigo de Muñoz, y para no perder la oportunidad un negro orate llamado Pedro Pablo.

El siguiente paso de las autoridades fue aún más sospechoso, el caso le fue retirado al juez provincial Godoy, y se le asignó a un joven y desconocido letrado de la instancia municipal, al cual le fue retirado también y pasó a manos de un letrado de inferior categoría.

Cuando la heredera pudo acceder finalmente a la casa de sus padres, muchos días después del hecho, lo que recibió de manos de la policía fue una mansión desbaratada, habían cavado huecos en pisos, paredes, voladas las cajas fuertes encontradas… Un desbarate total que ni siquiera fue justificado.

El crimen nunca sería resuelto, pero a todas las circunstancias sospechosas ya descritas que apuntan a un autor intelectual muy influyente habría que sumar las muchas amenazas de muerte recibidas por los abogados de Muñoz: Pedro Llorente y Gabriel Camps si osaban continuar con la defensa.

Este último incluso fue asaltado un noche en la calle Trocadero por cuatro individuos que pretendían darle muerte, hombre valeroso usando como única arma su bastón logró poner a tres en fuga, mientras al cuarto tomado por el cuello lo entregó a las autoridades.

Notable consignar que tal asalto al abogado defensor se produce después que desenmascara el carácter fraudulento del testimonio dado por el principal testigo, un sujeto que decía haber escuchado a Muñoz darle instrucciones a un mulato para que entrara en la casa y cometiera el crimen.

El resultado final del proceso no ha podido ser hallado en nuestras pesquisas, sabemos que Juan Muñoz Romay, el abuelo de Dulce María, resultó absuelto, pero no podemos saber más allá de 1889 cómo fue que terminó todo.

Esta es entonces la reconstrucción de la historia increíble de uno de los asesinatos más atroces de La Habana, que pasó a la leyenda con el nombre de los crímenes de la calle Inquisidor.

Trackbacks/Pingbacks