La agonía de Emilio Sabourin, preso en el Castillo del Hacho, fue recogida en una crónica desgarradora por el patriota Juan Gualberto Gómez. De ella, y haciendo una reconstrucción de distintas fuentes, les traemos algunos fragmentos. El subtítulo es nuestro, el resto es todo del ilustre matancero.

La agonía de Emilio Sabourin en El Castillo del Hacho

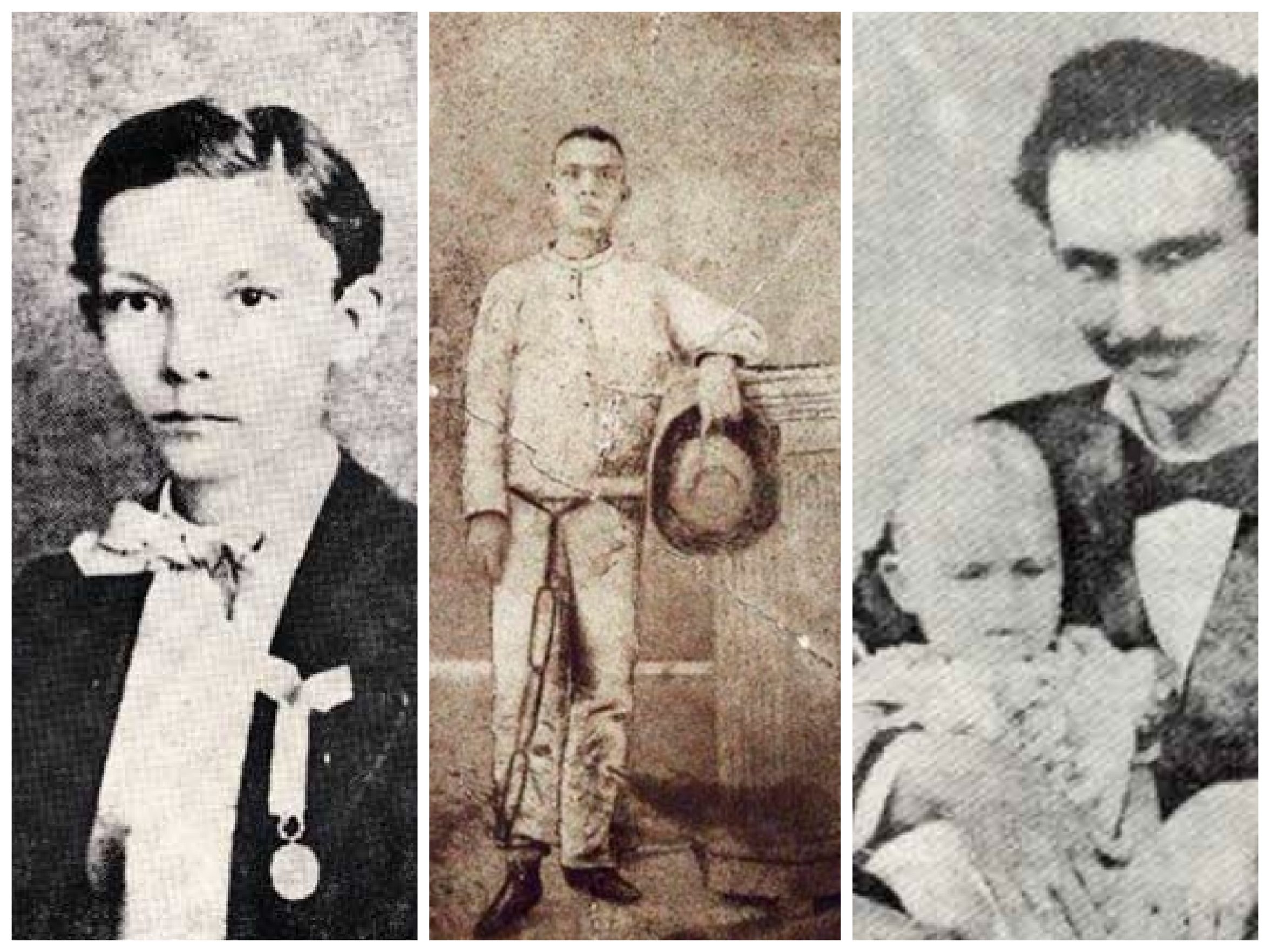

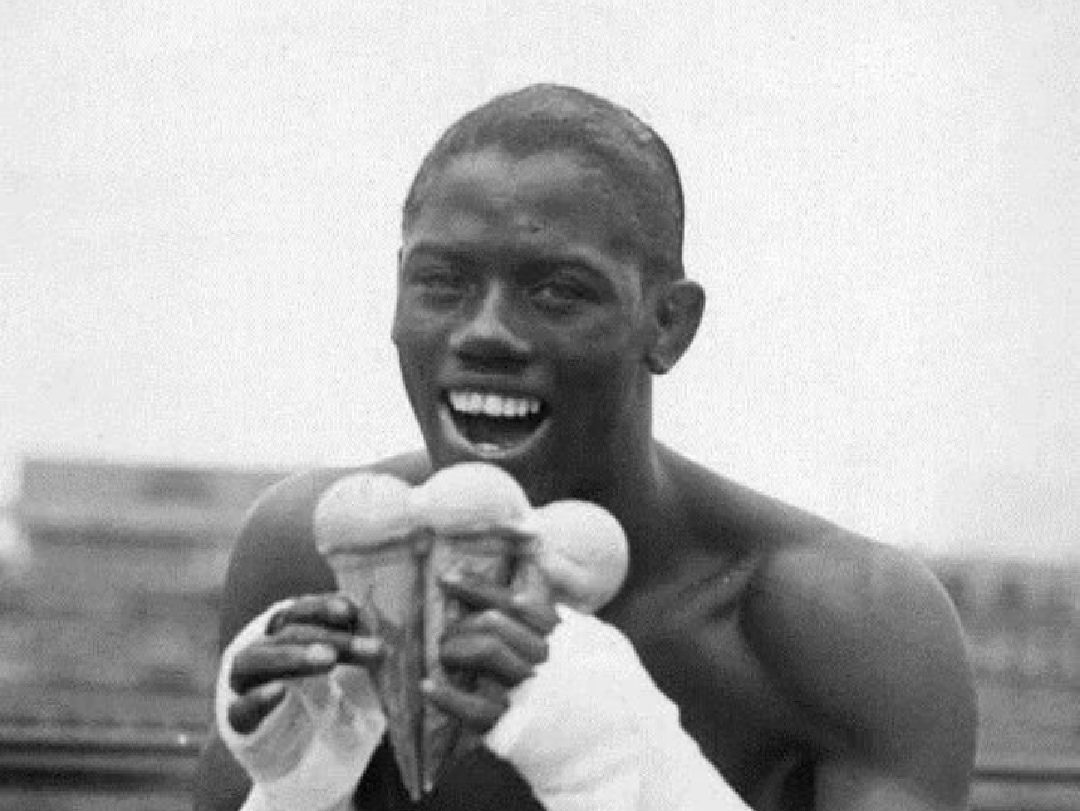

Los devotos del béisbol se disponen a tributar el homenaje de sus recuerdos a Emilio Sabourín, quien fue uno de los fanáticos sacerdotes de ese culto. Ese homenaje no puede ser más justificado. Emilio Sabourín merece el cariño de sus compatriotas. Fue no sólo un entusiasta partidario de ese “sport” regenerador del organismo humano, sino también un apasionado amante de las libertades patrias. Por defenderlas sufrió y murió. Y qué muerte… Asistí a su agonía, y nunca se borrará de mi mente el triste pero viril espectáculo del fin de ese hombre de alma estoica y corazón tierno…

En el inmenso, a la par que inmundo salón del Departamento que en el Castillo del Hacho tenía el presidio de Ceuta, estábamos hacinados varios centenares de presos políticos cubanos junto a otros detenidos comunes españoles.

A la fuerza de dádivas y paciencia, habíamos logrado reunirnos en uno de los extremos de ese salón unos cuantos de los confinados cubanos, Ernesto Jerez, Agapito Austin, Ignacio Lazaga, Pablo Borrego, Ramón Allonez y otros por el estilo.

A título de decano o más experto en vida presidiaria, me consideraban como portavoz y guía de mis compañeros. El catre de Emilio Sabourín se encontraba cerca del de Ernesto Jerez y en la banda opuesta a la que ocupaba yo.

Merced a mis relaciones con el Ayudante del Penal, Jefe del Departamento del Hacho, se habían podido obtener dos cosas: primero, que no se llevasen al enfermo al hospital del presidio, donde se estaba peor que allí; y segundo, que lo visitase furtivamente el inolvidable sabio médico cubano José R. Montalvo, deportado en aquella fecha con Alfredo Zayas, González Lanuza, Arturo Primelles, Generoso Campos Marquetti, Juan Miguel Ferrer Sáez y otros muchos en los pabellones militares del propio Castillo del Hacho.

Fue un gran consuelo para Sabourín la visita del doctor Montalvo, pues estaba prohibida la comunicación de los confinados con los deportados cubanos.

Así es que estimamos todos como un triunfo señalado, que a nuestro enfermo lo tratase un médico de fama reconocida. Pero el doctor Montalvo diagnosticó una pulmonía doble, muy avanzada ya en sus estragos cuando se le consistió ver al paciente, y de fatal desenlace. Y así fue.

A pesar de la esmerada asistencia de sus compañeros, entre los cuales había dos farmacéuticos que fungían de enfermeros, se veía al pobre Sabourín andar rápidamente los últimos pasos en el camino de la vida. Él mismo no se hacía ninguna ilusión. Se sentía herido mortalmente, y aunque luchaba para caer con dignidad, y si cabe el vocablo, con elegancia, no por eso dejaba de darse cuenta de la realidad de su estado.Se le veía sufrir de una manera horrible; pero se esforzaba por parecer sensible al dolor. Sin embargo, llegó un día en que ya no pudo presentarse jovial, ni decidor, como hasta entonces se mostraba.Y lo recuerdo todavía con sincera emoción. Me llamó; me tomó una mano entre las suyas, y me dijo:

“Juan, esto se acaba y… pronto”.

Yo lo sabía, pero intentando, como era natural consolarlo, protesté enérgicamente de que tuviera semejante pensamiento. Mentí asegurándole que el doctor Montalvo lo encontraba mejorado. Movió la cabeza con incredulidad, y, súbitamente, incorporándose en la cama con una energía que no me podía sospechar que tuviera aquel cuerpo descarnado, por la intensa fiebre, sacó de la funda una fotografía, y enseñándomela, me dijo con los ojos por primera y única vez, bañados en lágrimas.

Mira que dejo.

La fotografía representaba un grupo encantador, formado por su esposa y sus hijos. Me enternecía a su vez y ya no pude hacer más que ayudarle a colocar de nuevo a colocar la fotografía bajo la almohada y su cabeza sobre ella.

Pocas horas después, expiraba. Yo conocía poco su vida anterior. Le vi por primera vez en el Presidio de Ceuta. Así es que no puedo asegurar que el juicio que de él formé fuera irrevocable, por lo exacto y completo; pero es cierto que me dejó la impresión de un hombre de alma sana, de carácter jovial, inclinado a la dulzura de la vida, pero al mismo tiempo muy capaz de echar sobre sus hombros los más graves, sanos y austeros deberes de la existencia.

Y más que todo, me dejó el convencimiento de que había amado entrañablemente, y casi por igual, estas tres cosas: el Baseball, su Familia y su Patria. Sé de algunos glorificados por las pasiones humanas, que no han amado tanto ni tan noblemente, como Emilio Sabourín.

Trackbacks/Pingbacks