Aunque sería La vie en Rose su mayor éxito, la cantante francesa Edith Piaf en La Habana no gozó de una existencia ajena al dolor y al desamparo; muy al contrario estos fueron los aliados terribles que la convirtieron en una artista total, símbolo de una época.

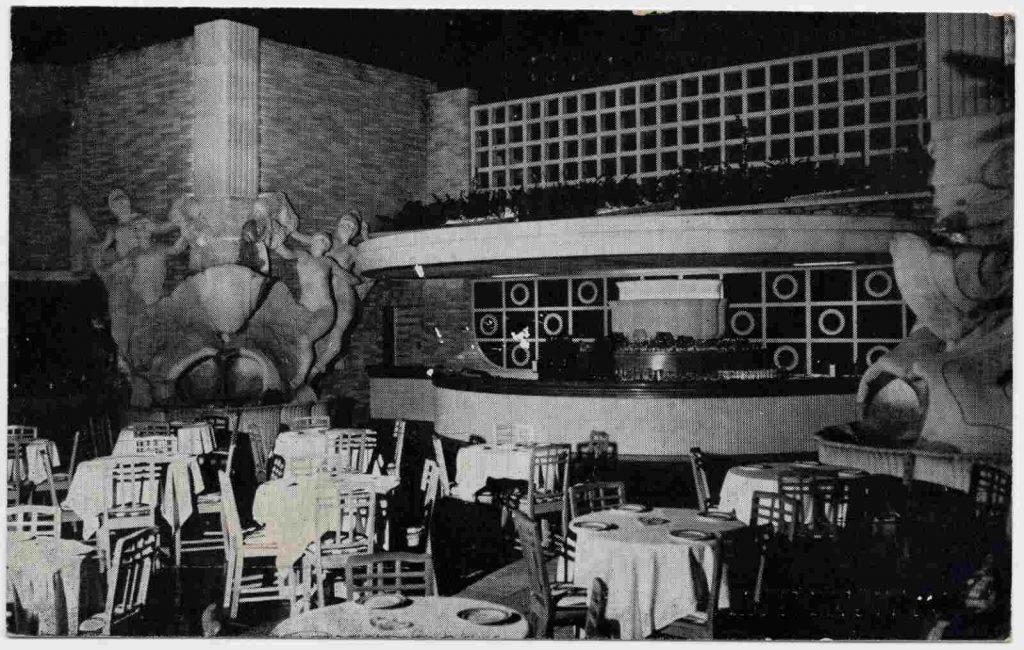

Con el título nobiliario de estrella absoluta, cobrando un caché elevadísimo, llegaría a La Habana – maravillosa ciudad de contrastes-, cubriendo sus talentos con una vestimenta oscura «como de ir al mercado» -que diría la prensa de la época-, resaltando aún más su figura menuda en el escenario extrañamente austero del cabaret Montmartre.

Aquella puesta en escena, aún más sublime por la modesta iluminación que eligió para acompañarla en uno de los escenarios más chic – y en el más codiciado de los cabarets indoors habaneros-, quedó marcada por la sutileza de su voz «forjada como de un desgarro de armonía«. Una voz precisa y confesional, capaz de acoger en su estoma el drama y la tragedia del ser, que trascienden el entendimiento de los vocablos, y hermana a todos los humanos por igual.

Un eclipse de neón

Aquel gorrión francés, símbolo del mundo parisiense de la posguerra, llegó a la ciudad de las noches eternas, de las lentejuelas y las aureolas de neón, que construía y deconstruía estrellas con pasmosa futilidad, para grabar su nombre en el hosco e inclemente salitre nocturno de la ciudad.

La Habana de noche era, todo hay que decirlo, un engendro voraz que se alimentaba a base de talento e ilusiones. El carácter grandilocuente de sus espacios buscaba atraer al mayor publico posible y no era extraño que las estrellas más potentes de entonces, sin distinción del idioma, se presentasen en los selectos escenarios del trópico cubano, pero la mayoría de ellas realizaban espectáculos alegres y extrovertidos. Todo lo contrario de lo que traía preparado la gran Edith Piaf en La Habana.

Al cabaret Montmartre, acaso como una apuesta audaz de un promotor cegado por el éxito que habían alcanzado otros insignes interpretes internacionales, antes y después, como Cab Calloway, Dorothy Dandridge, Harry Belafonte o Nat King Cole; llegó para ser ella misma, y no un producto más del mercado nocturno. El choque estaba preparado entre el público asiduo de los cabarets, que buscaba un espectáculo divertido y dinámico, y la gran diva.

El Espectador que la está viendo por primera vez no acaba de comprender esa vestimenta humilde. La señora que sabe del lujo la compadece porque no brilla en sus dedos ni en sus orejas una sola piedra preciosa.

Pero ya está cantando Edith Piaf. Las primeras frases como su ropa, como su aspecto exterior, se han clavado en los oídos de la multitud, huérfanos de brillantez y colorido.

En la sala se ha hecho un silencio que se palpa

Revista Bohemia, 10 de febrero de 1957

Aquella decisión era un giro en la cartelera del cabaret que algunas plumas entendidas de la farándula y el espectáculo consideraron anacrónico; pero que terminó convertido en el gran espectáculo de la temporada en la ciudad.

Edith Piaff, la novia de negro

En el cabaret Montmartre (ubicado muy cerca de la calle 23, en la calle P esquina a Humboldt) la recibieron expectantes el 25 de enero de 1957. No era la primera vez de la actriz en la ciudad, ni siquiera ante público hispanohablante -había realizado una gira por Madrid, México, Caracas y Punta del Este el año anterior-; sin embargo, la noche habanera tenía un encanto diferencial por la gran variedad de artistas y propuestas que aglutinaba, casi todos en abierto contraste con el repertorio de Edith Piaf.

Aquellos ojos tristes, -que nada tenían que ver con Nilo Menéndez ni con otros cantantes de la época-, tenían algunas exigencias que el público habanero desconocía. Exigencias como el silencio casi sacramental mientras interpretaba sus números, junto a la prohibición de servir bebida o comida mientras estuviese cantando. Solicitudes «excéntricas» y opuestas a lo que significaban las revistas de cabaret de la época, una anomalía total.

Una ruptura en el rebumbio cabaretero

Vestida modestamente de negro, casi con caracter ceremonial, sin ningún adorno más allá de su palidez y su preocupante adicción a los medicamentos y la morfina, se presentó durante varias noches. Nada externo debía opacar a «la voz dolorosa que dice canciones tristes y canallas«.

Pues aquel era su talento, cantar canciones tristes con la rotundidad de quien amansa a las bestias. Eso hizo sin importarle que algún espectador desesperado le pidiese canciones alegres, pues los dolores no cabían en la noche del cabaret habanero. Con su parsimonia habitual realizó su presentación y las crónicas posteriores no hacen más que resaltar lo atinado de su talento.

Edith Giovana Gassion había templado su personalidad hasta convertirse en la gran Edith Piaf, no sin desgarros y tormentos. Cuando llegó a La Habana contaba con 42 años y su carrera, ampliamente reseñada en los medios cubanos, la colocaba como la gran estrella de la canción francesa de aquel momento.

La fenomenal intérprete había nacido en las cercanías de París un 19 de diciembre de 1915, en la antigua comuna de Belleville (literalmente «pueblo hermoso«), cercana a una colina que competía con el Montmartre («Monte de Marte») por ser la más alta de la ciudad de la luz.

Alguien le ha pedido que cante cosas alegres. Que el ambiente del cabaret no se presta para cosas tristes…

No, no le pidan ahora que renuncie a su voz triste y canalla. No le exijan canciones alegres, por favor, ¡No sean herejes!

El éxito internacional de Edith Piaf permaneció ligado a sus orígenes franceses quedando señalada como una de las grandes señas de identidad de la cultura francesa en el siglo XX.

Tras su fallecimiento, acaecido el 10 de octubre de 1963, se realizó un gran despliegue de duelo en su París natal y en resto del mundo, pese a su particular personalidad el mundo del arte la reconocía como el símbolo de una época, capaz de romper barreras y de doblegar con su talento las reticencias de los escépticos, como le sucedió en La Habana.

Trackbacks/Pingbacks